В семинарии прошел показ фильма «Блокада» – Операция Искра

21 января в актовом зале Тамбовской духовной семинарии состоялся показ фильма «Операция Искра» из киноэпопеи «Блокада». Киноэпопея «Блокада», снятая по одноименному роману Александра Чаковского режиссером Михаилом Ершовым, состоит из 4 фильмов: «Лужский рубеж», «Пулковский меридиан», «Ленинградский метроном» и «Операция Искра», рассказывает об одном из самых трагичных периодов Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и посвящен мужеству и стойкости, проявленным ленинградцами в трудные дни обороны и блокады Ленинграда. Фильм «Операция Искра» посвящен одноименной военной операции, проведенной с 12 по 30 января 1943 года, которая стала переломным моментом в битве за Ленинград.

18 января 1943 года, 80 лет назад, советские войска разорвали вражеское кольцо, сомкнувшееся вокруг города. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – до 27 января 1944 года – и унесла жизни (только по официальным данным, которые до сих пор пополняются) около 650 тысяч людей. Большая часть из них умерла от голода.

Исторические события, легшие в основу фильма «Операция Искра»

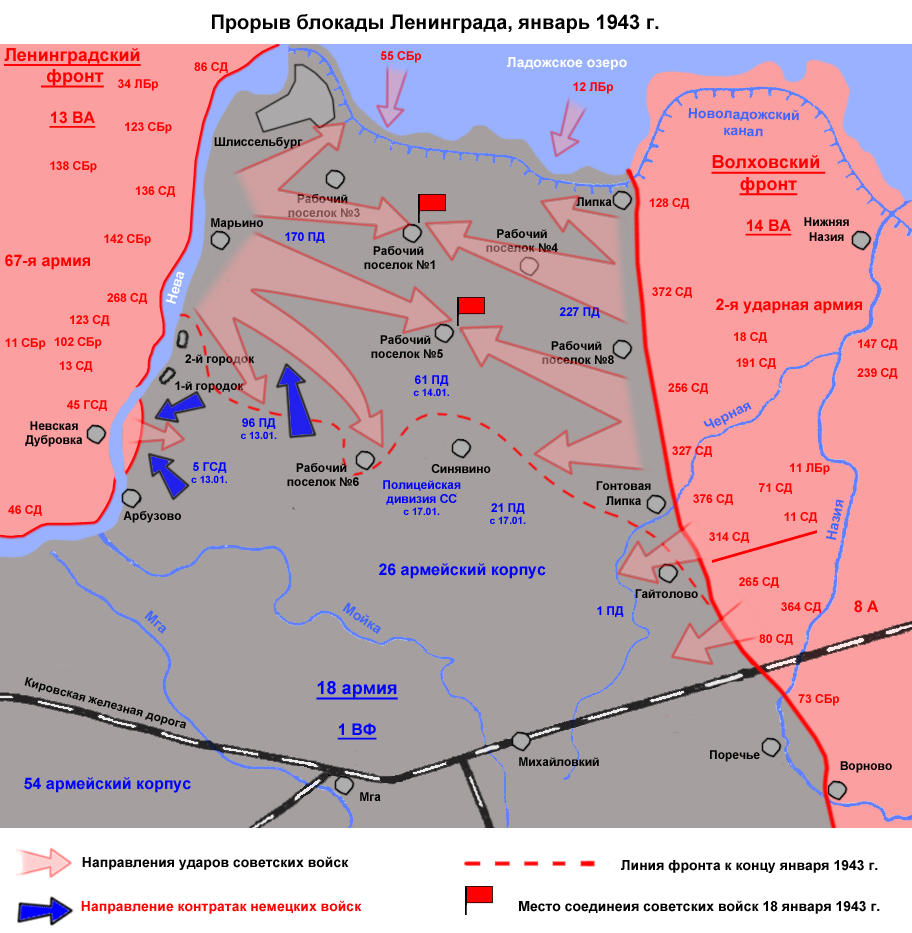

С 8 сентября 1941 г. Ленинград находился в блокаде. Немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от страны с суши. Сообщение с городом поддерживалось лишь по Ладожскому озеру и по воздуху. Город подвергался беспрерывным авиационным и артиллерийским ударам. Неоднократные попытки советских войск разорвать удушающее кольцо не увенчались успехом. В декабре 1942-го Ставка Верховного Главнокомандования приступила к разработке плана новой наступательной операции, получившей кодовое название «Искра». К наступлению привлекались войска Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия. Советская группировка насчитывала 302 800 человек, около 4900 орудий и минометов, свыше 600 танков и 809 самолетов.

Войска Ленинградского фронта от войск Волховского фронта отделял 15-километровый коридор шлиссельбургско-синявинского выступа, замыкавший кольцо блокады Ленинграда с суши. Было принято решение «срезать» его, а затем продолжить наступление с целью обеспечения устойчивой связи города на Неве с «большой землей».

Красной Армии противостояла 18-я немецкая армия, входившая в состав группы армий «Север». В составе 18-й армии было 4 армейских корпуса и до 26 дивизий. Наиболее мощную оборону и плотную группировку войск немцы имели на самом опасном для себя направлении – шлиссельбургско-синявинском выступе. Каждый населенный пункт в районе предстоящей операции был превращен немцами в опорный пункт, подготовленный к круговой обороне, позиции были прикрыты минными полями, проволочными заграждениями и укреплены дотами. Ситуация усугублялась лесисто-болотистой местностью, к тому же здесь располагалась большая территория Синявинских торфоразработок, которые были изрезаны глубокими канавами и дополнительно укреплены деревоземляными, торфяными и ледяными валами. Территория была малопроходимой для бронетехники и тяжелой артиллерии.

12 января 1943 г. после массированной артиллерийской подготовки Красная Армия пошла на штурм вражеских позиций. При этом соединениям Ленинградского фронта предстояло миновать 600-700 метров открытого пространства по льду Невы, а затем преодолеть обледенелый крутой противоположный берег реки, укрепленный в инженерном отношении. Немцы оказывали нашим войскам ожесточенное сопротивление и неоднократно переходили в яростные контратаки. 13 и 14 января советское командование ввело в сражение резервы. Медленно, но настойчиво красноармейцы продвигались вперед. Им удалось прижать и частично блокировать немецкую группировку у Шлиссельбурга, где шли тяжелейшие бои. Немцы непрерывно подтягивали новые части, которые с ходу вступали в бой, но остановить стремительный порыв советских солдат они уже были не в силах.

Утром 18 января части Ленинградского и Волховского фронтов соединились. Кольцо смертельной блокады вокруг Ленинграда было разорвано. «Я увидел, – вспоминал маршал Жуков, – с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!».

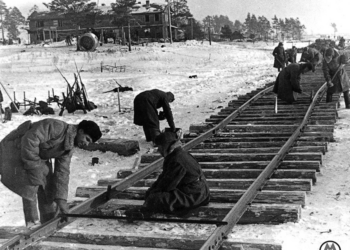

Спустя всего три недели в Ленинград по нему пошли первые поезда с боеприпасами, продовольствием и сырьем, для чего в короткие сроки была построена новая 33-километровая железнодорожная ветка с мостом через Неву. Ширина коридора, связавшего город со страной, была всего 8–11 километров, но уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Положение жителей города и войск Ленинградского фронта было коренным образом улучшено.

Безвозвратные потери Красной Армии в ходе проведения операции «Искра» составили 33 940 человек, санитарные — 81 142. За мужество и героизм, проявленный в январских боях, около 19 000 советских воинов были награждены орденами и медалями, 13 человек были удостоены звания Герой Советского Союза, две стрелковые дивизии и одна танковая бригада были преобразованы в гвардейские.

О съемках фильма «Операция «Искра»

- В фильме отображены достаточно точные исторические факты – и неудачи Советского Верховного Главнокомандования в начале войны, и данные о проведении операции «Искра», призванной прорвать блокаду.

- Киногруппе были созданы все условия, в квартире режиссера даже установили правительственную «вертушку». Но в таком пристальном внимании обкома партии, курировавшего съемки, были и свои минусы. Первый секретарь Григорий Романов лично отсматривал материал, и его мнение было решающим. В киноэпопее «Блокада», съемки которой заняли 7 лет и были приурочены к 30-летию прорыва блокады Ленинграда, снялись лучшие актеры того времени Юрий Соломин, Евгений Лебедев, Владислав Стржельчик, Михаил Ульянов, Иван Краско, Юозас Будрайтис и Владимир Зельдин.

- Михаил Ульянов сыграл Георгия Константиновича Жукова в кино более десяти раз: «Освобождение», «Битва за Москву». «Сталинград», «Война» и др. Но из всего «маршальского киноряда» актер всегда выделял созданный им образ Георгия Константиновича в «Блокада». «Пусть роль Жукова здесь невелика, но она очень емко сфокусирована на главном: стальной собранности и всесокрушающей воле полководце», — говорил актер. К сожалению, Жуков не дожил до выхода фильма на экраны страны — он умер в июне 1974-го.

- В состав каскадерской группы входили ленинградские дзюдоисты, среди которых был будущий президент России Владимир Путин. По воспоминаниям каскадера Николая Ващилина ни руководитель группы каскадеров Массарский, «ни кто-либо еще ни в какой каскадерской школе не проходили, как надо организовывать горение танкистов в танках, наезд трамвая на пляшущих фашистов, перевороты мотоциклов с солдатами вермахта, как спасать провалившиеся под лед полуторки с хлебом, драться в рукопашных схватках, взрывать плоты с солдатами и штурмовать обледенелый берег Невского пятачка. <…> Все это мы репетировали и пробовали в процессе съемок, как в драмкружке». Многие трюки выполнялись без страховок, защитных костюмов (как горение в поезде, танках, зданиях) с одним дублем.

- Режиссер Михаил Ершов — фронтовик, главное внимание в фильме уделил не боям, атакам и контратакам, а повседневной войне (трудно назвать это жизнью) жителей осажденного города. Не случайно в эпопее более 50 минут экранного времени занимают документальные кадры — беспристрастные, порой жуткие свидетельства героической и блокадной драмы. Режиссерское вмешательство в хронику минимально: ее сопровождает записанная в наши дни шумовая фонограмма — скрип снега, звонок трамвая, треск пожаров, шаги патруля, гудок автомобиля и так далее.

- В массовке принимали участие немало блокадников. Старожилы до сих пор вспоминают, как с самолетов разбрасывали листовки, призывавшие жителей принять участие в съемках фильма о блокаде. Откликнулись тысячи. Ленинградцы посчитали святым долгом участвовать в массовке, в кадрах где показано строительство укреплений на подступах к городу летом 1941 года, как и 30 лет назад, все взрослое население Ленинграда рыло окопы.

Показ прошел в рамках программы просмотров фильмов, освещающих православную духовную тематику, историческое прошлое страны, а также фильмов, повествующих о Победе в Великой Отечественной войне.